※当ブログには広告が含まれています

定食屋のやよい軒って行ったことありますか?

街で見かけることはよくありましたが、私はこれまで1度も行ったことがありませんでした。

夫は仕事帰りに晩御飯を食べに行くことがあるらしく、ある日「やよい軒にお子様メニューあったよ!」と教えてくれたんです。

そんなわけで、さっそく娘を連れてやよい軒に行ってきました♪

子供向けメニューや乳幼児用の設備などについてまとめていますので、子連れ外食先をお探しの方はぜひ読んでみてください^^

※メニューなどの情報は2025年1月現在のものです。

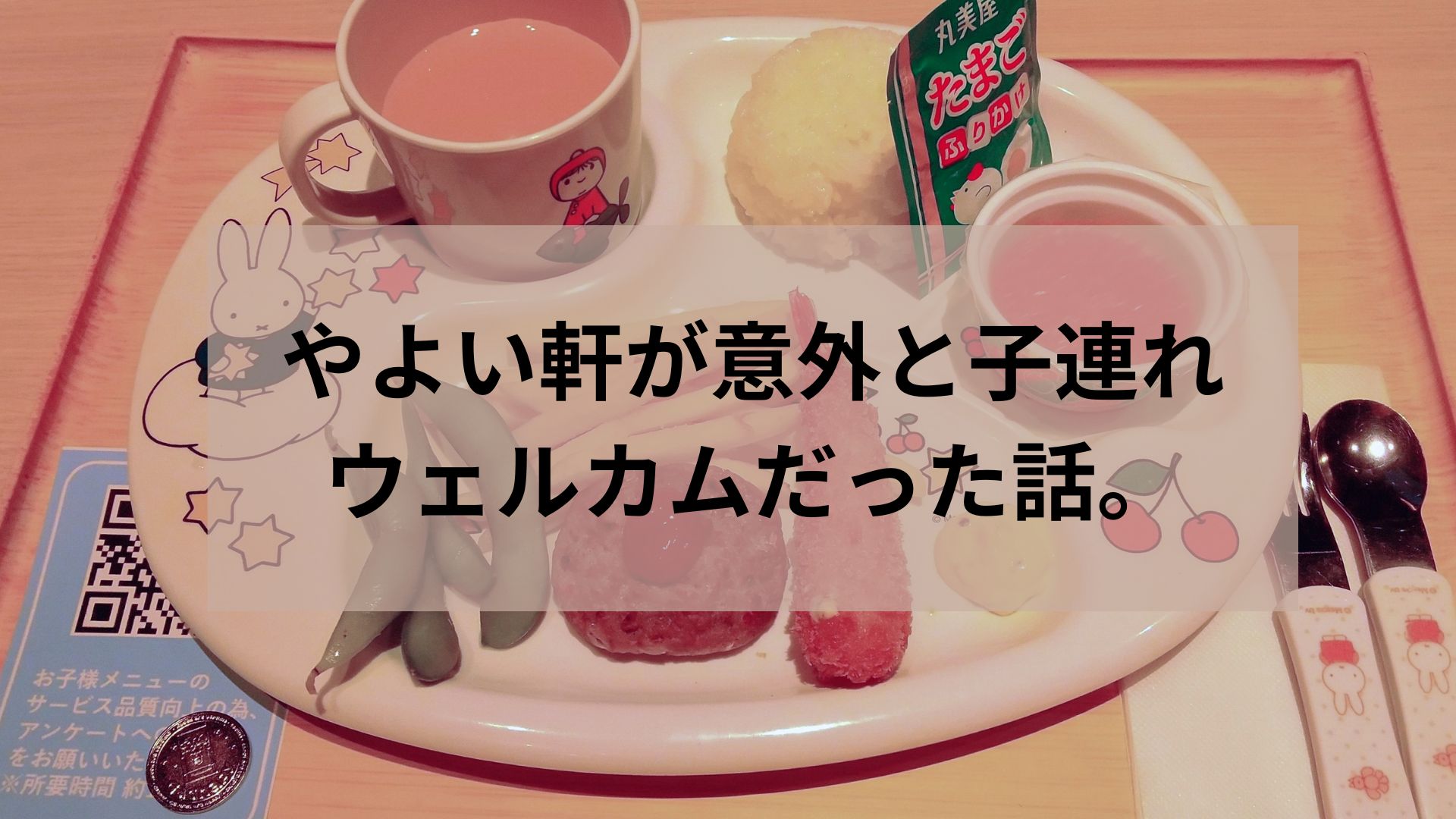

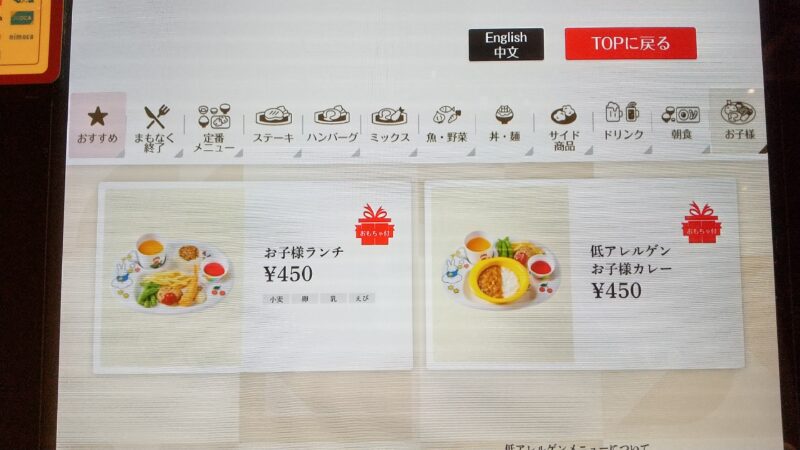

お子様(キッズ)メニュー

やよい軒には2種類のお子様メニューがあります。

- お子様ランチ

- お子様カレー(低アレルゲン)

どちらも470円(税込)と、ワンコイン以下なのがうれしいところ。

しかもおもちゃ付きです!

今回は、お子様ランチにしました。

- ハンバーグ

- エビフライ(タルタルソース付き)

- フライドポテト

- 枝豆

- ご飯(ふりかけ付き)

- オレンジジュース

- ゼリー(凍っている)

- ガチャコイン

3歳児にはちょうどいい量だと思います。

枝豆は、房から出して薄皮を取り半分に割ってからあげています。

食後のお楽しみはこちら!

好きなおもちゃを選ばせてもらえる店舗もあるようですが、今回おとずれたところはガチャでの提供でした。

ガチャマシーンが出入り口付近にあったので、帰り際にガチャ。

中身はナスの形をした小さなボールペンでした。

店内で開けなくて良かった~。(ぜったい汚す!)

店舗によってはお子様メニューの取り扱いがないようなので、事前に確認しておくと安心です。

乳幼児におすすめの単品メニュー

お子様メニュー以外にも、サイドメニューに小さなお子さんが好きそうな(食べられそうな)ものが豊富にあったのでご紹介します。

納豆

まだ揚げ物や味の濃いものは控えさせたい・身体にやさしいものを食べさせたいという場合でも、納豆でしたら安心してあげられます。

だいたい、離乳食完了期(1歳~1歳半頃)くらいになると粒のまま食べられるようになるお子さんが多いようです。

大人が定食を注文すればご飯をとりわけてあげられるので、納豆ご飯にしてあげるといいですね。

無料の給水機からお湯をいただいて雑炊風にしても食べやすいと思います。(※「無料のだし」を使う場合はアレルギーに「乳」が含まれるので注意してください)

やよい軒ではご飯を単品で取り扱っていません。

冷奴(ひややっこ)

お豆腐もタンパク質が豊富でヘルシーなので、離乳食期のお子さんでも食べやすいですね。

セルフの給水機からお湯が出るので、殺菌もかねて温めてから食べさせることもできます。

思ったより小さめサイズで子供でも食べきれそうです。

薬味のねぎは抜いてからあげましょう。

【だし茶漬け専用】ほぐし鮭 or ミニサバ小鉢

「だし茶漬け専用」となっているように、こちらはご飯にのせて無料のだしをかけてお茶漬けにするための具材になります。

保護者は定食を注文してご飯をとりわける必要がありますのでご注意を。(単品のご飯がないため)

内容

- ほぐし鮭(ミニサバ)

- 海苔

- わさび

魚は給水機のお湯を使って塩抜きするといいですよ。

ミニサバの場合、焼いたサバがそのまま提供されるので、ほぐし鮭の方がラクだと思います。

ご飯に海苔と一緒にまぶしてもいいですし、お湯でふやかして雑炊風にしても食べやすいですね。(※無料のだしにはアレルギーに「乳」が含まれるので気をつけてください)

小骨がないかチェックしてからあげましょう。

玉子焼き

2024年の年間販売数が堂々の第1位という、大人気メニュー!

アレルギーがなければ取り分けにおすすめです。

HPの口コミに「トロトロ」「半熟」というワードが散見されたので、まだ半熟や生の卵を食べたことのないお子さんには要注意!

外側のよく焼けている部分をあげたり、店員さんにしっかり火を通したものを提供してもらうようお願いしたりなどするといいですね。

ちなみに、添えられているのは大根おろしではなく「マヨネーズ」なんだそうで、どんなコラボになるのか気になります^^

娘は卵も大好きなので、こんど注文してみるつもりです♪

フライドポテト&ウインナー

子供に人気のポテトとウインナーがうれしい2種盛りに!

ウインナーにもポテトにも塩が振りかけてあります。

食券を渡すとき店員さんに塩をかけないようお願いしてみるといいかもしれません。(ウインナーは給水機のお湯を使って洗うことができます。)

また、2本は多いので1本だけにしたり、半分くらいをフードカッターで細かく切ってご飯に混ぜ込んだりして量を調節しましょう。

上記の「ウインナー混ぜご飯」に付属のケチャップをすこし混ぜても美味しいです。

ここに玉子焼きを適量のせたらオムライス風になりますよ^^

ミニから揚げ(2個)

こちらも間違いないメニューですよね。

お子さんの年齢によって、衣の油をペーパーで取ったり衣自体をはがしたりしてから食べさせましょう。

もちろん、から揚げ(or特から揚げ)定食をシェアしても^^

子供には使いませんが、一緒についてくる「オリジナルスパイス」がものすごく美味しいです!

コク旨ちゃんぽん

実は、初めておとずれた店舗にはお子様メニューがなかったんです。

そこで選んだのが、娘が大好きで食べやすいであろう麺メニュー「コク旨ちゃんぽん」でした。

もうすでに3歳になっていた娘は、以前より食べるスピードも食欲もアップしていて冷めるまで待っていられず…。

取り分け用の器を2ついただき、1回目は水で冷まし、2回目以降は食べている間によそっておくようにしました。

すごく気に入ったようで、もやし・にんじん・キャベツなどの野菜もモリモリ食べていました!

塩分が気になるところですが、スープを飲まなければかなり抑えられます。

更に、冷ますついでに水で味を薄めればだいぶ軽減できますよ!

メニューの詳細は、やよい軒の公式HPでチェックしてみてください。

乳幼児用の設備

子供用の椅子(ベビーチェア)

- ソファに置くタイプ(ベルト付き)

- テーブル席用のキッズチェア(ベルトなし)

がありました。

置くタイプは、テーブルに固定するのではなく置くだけ式です。

設備面は店舗によるので、心配な場合は事前に問い合わせておきましょう。

おむつ交換台

ありませんでした。

今回おとずれた店舗は、男女それぞれのお手洗いが1ヶ所ずつあるのみ。

店舗によっては設置されていたり、飲食店などの複合ビル内にあればその中に設置されている可能性もあるので、確認してみてください。

離乳食の持ち込み

離乳食の提供はありませんが、持ち込みはOKです。

食べさせる前にお店の方に許可をもらっておくといいですね。

容器などのゴミは持ち帰りましょう。

ゴミをまとめるビニール袋を持参するのがおすすめです。

ベビーカー入店

通路が広めの店舗であればそのまま入店可能だと思います。

実際にベビーカーで入店していた方が2組いました。

ただ、別の店舗にベビーカーでおとずれた際はたたんでから入店するよう言われたので、ベビーカー利用の方は要注意!

特にお子さんと2人で利用する場合は、事前に確認しておくとスムーズです。

子供用の食器

無料提供の給水機付近に置き場がありました。

- プラスチック製のお皿

- コップ

- スプーン

- フォーク

- ウエットティッシュ

棚の上にウエットティッシュがセットされていたのも有難かったです!

※ウエットティッシュにアルコールが含まれているかは不明。

うちの子は大丈夫なので使いましたが、肌の弱いお子さんや赤ちゃんに使いたい場合はお店の方に確認してからにしましょう。

大人が食べたメニュー

私はしょうが焼き定食にして、白米→もち麦ご飯に変更しました。

ちょっとお肉少ない??

たくさん食べる方はサイドメニューを追加したほうがいいかもしれません。

味付けは好みでした!

定食を注文すればご飯のおかわりが何度でも無料なので、間違いなくお腹いっぱいにはなりますよー\(^o^)/

夫はかつ丼。

ボリューム満点で美味しかったそうです!

私もかつ丼にしようか迷いましたが、丼ものは「ご飯おかわり自由」の対象外なのが悩ましいんですよね。

おかわりロボ

おかわりのご飯は、「おかわり処」に設置されている「おかわりロボ」に盛ってもらえます。

炊飯器からセルフでよそうのと比べて、はるかにふんわりしていて美味しいんです!

白米が美味しいと食事の満足度が5割増しくらいになりませんか?

これ、家にもほしいわ~っ!

ご飯の量を4段階から選べるのもうれしいです。

- 一口(50g)

- 小盛(100g)

- 並盛(150g)

- 大盛(200g)

あとは、お好みで無料のお漬物「刻みごま白菜漬け」とお出汁をかければ、だし茶漬けの完成♪

子連れ初来店時の注意事項

この記事を読んでいるということは、まだやよい軒に行ったことがないという方もいらっしゃるかと思います。

そんな方のために、初めておとずれる際の注意事項をまとめました。

- メニューを事前にチェックしておく

- 混雑時は食券購入の列に並ぶ前に記名する

- なるべく給水機やおかわりロボ近くの席に座る

- 離席するときは「離席カード」を置く

メニューを事前にチェックしておく

やよい軒は、入ってすぐの券売機で食券を購入するシステムです。

そのときの気分もあるし、テーブルについてメニュー表を見ながら決めればいいかーと思っているとめちゃめちゃ焦ることになるかもしれません。

私のように・・・(遠い目)

そもそもやよい軒の座席にはメニュー表がありません。(店頭にポスターのように貼ってはありますが)

あるのは入ってすぐのタッチパネル(券売機)のみ!

座席に座る前に食券を購入しましょう。

こんな感じの写真付きで見られてわかりやすいんですが。

いかんせんメニュー数が多いのでラーメン屋さんのようにはいかないのです。

やよい軒には2度おとずれましたが、たまたま初回がランチタイムど真ん中になってしまい悲劇が起きました(T_T)

- お子様メニューがなくて焦る→メニューを何度も見返す

- お手すきの店員さんを探す→確認→「ない」と言われる

- 何を食べさせようか迷う(迷いつつ自分の分もチェック)

- なんとか決めて決済

おそらく、5分以上は占拠してしまったかと。

タッチパネルが2台体制だったおかげで完全に止めてしまうことはありませんでしたが、隣のタッチパネルのお客さんが次々に決済を終えていくので焦る焦る…。

待っている人がいると思うとプレッシャーがすごくて(>_<)

ですので、初回の方はあらかじめHPなどでメニューを見て決めておくことをおすすめします。

1つに絞るより、品切れ・店舗によって取り扱いがない場合を想定して、いくつか候補があるといいですね。

だいたい店員さんの方から食券を受け取りに来てくれますが(座席につく前後)、気づかれていない?場合は声をかけるかベルで呼ぶなどして渡しましょう。

最新のメニュー情報はやよい軒公式HPでチェックしてみてください。

混雑時は食券購入の列に並ぶ前に記名しておく

これも初回の話ですが、その店舗には記名する台帳が店頭にあって(混雑時のみかもです)、まずそこに記名してから券売機に並びました。

前に並んでいた何組かが記名していなかったみたいで、私達が先に通されたんです。(満席だったので勝手に席に座れず、店付近で待って空いたら通される流れになっていました)

食券を買うと厨房に注文が通るシステムになっている?のかはわかりませんが、店員さんは記名した順番を優先しているようでした。

なので、混雑時は食券を買う前に記名しておくとスムーズです(記名するところがあれば)。

なるべく給水機やおかわりロボ近くの席に座る

ドリンクバーがあるファミレスなどでも同じなんですが、セルフのものが取りに行きやすい座席の方が圧倒的にラクだということです。

混雑状況や座席の埋まり方にもよるので運まかせになりますが、やはりコアタイム(12時前後・18時~19時前後)を避けるというのは必須かと思います。

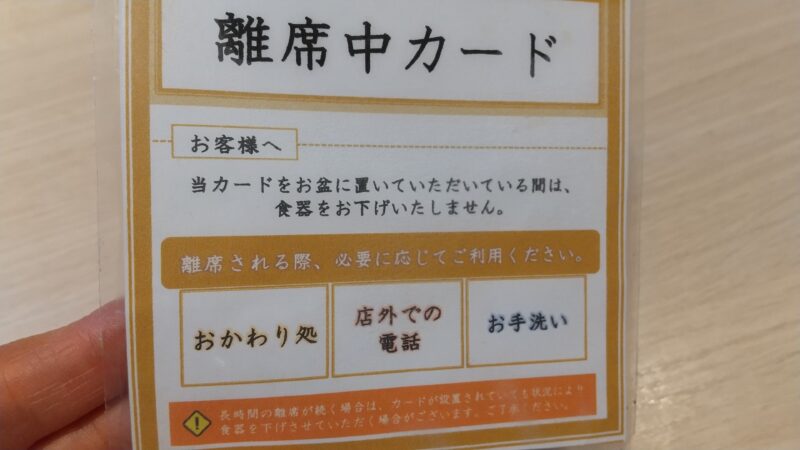

離席するときは「離席中カード」を置く

離席カードは、調味料などと一緒に卓上に置いてあります。

席を離れている間に食器を片づけられないようにするための、やよい軒独自のアイテムです。

- あと少しで食べ終わるのに子供がトイレに行きたがった

- 赤ちゃんが泣き止まず店を出てあやしたい

- ご飯のおかわり・セルフの水を取りに行きたい

などなど、さまざまな理由で食事の途中で席を立つことってありますよね。

そんなときは、忘れずお盆の上にこの離席カードを置いて「まだ食べますよー」という意思表示をしておきましょう。

まとめ やよい軒も子連れで利用できる!

定食屋・やよい軒をご紹介しました。

やよい軒は男性が多いお店という勝手なイメージがありましたが(実際に多いですが)、女性もファミリーも結構いるということがわかって親近感が爆上がりしています^^

子供が喜びそうなメニューも豊富にありますし、おかわり無料はかなりポイント高いですよー!

あとは、設備面を店舗に確認しておくと安心ですね。

お近くにありましたら、ぜひお子さんと一緒に行ってみてください。